|

Исай Шпицер, Мюнхен

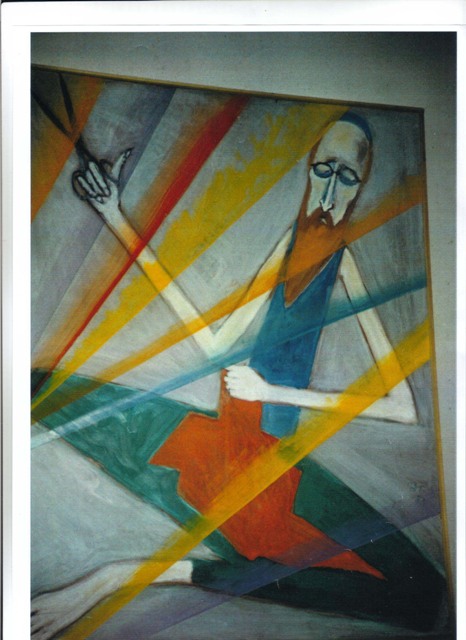

“Еврейский портной”

Гавриила Гликмана

Известный живописец и

скульптор Гавриил Давыдович Гликман после вынужденной эмиграции

около четверти века жил и творил в Мюнхене. Его воспоминания я

записал из уст 89-летнего художника незадолго до его кончины в

январе 2003-го.

«Уж извините, начну

издалека. 1939 год. Ленинград. Похороны Ильи Яковлевича Гинцбурга,

выдающегося скульптора, академика. Гроб с телом Гинцбурга установлен

в Академии художеств. Похоронную комиссию возглявляет Манизер Матвей

Генрихович, профессор академии.

Проститься с покойным

пришло много людей. Среди них и я, в то время студент академии,

ученик Манизера. И здесь у гроба мне вспомнилось недавнее знакомство

с Ильёй Яковлевичем. Он преподавал в этой же академии. Узнав, что я

ученик Манизера, Илья Яковлевич воскликнул: «Молодой человек, как

вам повезло, вы - у Манизера! Не могли бы вы показать мне ваши

работы?» - «С радостью», - ответил я.

Манизер часто хвалил

меня за некоторые мои скульптуры, а за другие ругал. Говорил, что у

меня косые глаза. Очевидно, он был по-своему прав - уже тогда моя

творческая манера в некоторых работах не вмещалась в академические

рамки. Поэтому, когда такой именитый мастер пожелал посмотреть, что

я делаю, я был этому рад.

Гинцбург пришёл в мою

мастерскую, и я показал ему свои работы: барельефы, скульптурные

портреты, статуэтки. Надо сказать, что сам он был большим мастером

жанровых фигурок, жизненно ярких и непосредственных. Многие из них и

сейчас находятся в экспозиции Русского музея. Очевидно, мои работы

ему понравились, так как он пригласил меня к себе домой.

И вот, я в гостях у

академика в его квартире в Доме ученых. Он попросил меня рассказать

о себе. Я сказал, что родом из Бешенковичей, небольшого местечка под

Витебском, что вылепил свою первую работу из глины, когда мне было 8

лет. Это была голова Сократа. Я нашёл её в какой-то книжке. С этого

всё и началось. Потом был Витебск, где я в художественной школе

мальчиком наблюдал, как работали Шагал и Малевич. Он слушал меня с

интересом. Затем рассказал, что и он из Белоруссии, из Гродно. Что

тогда это был небольшой городок, где жили евреи-ремесленники:

сапожники, шорники, портные...

При слове «портные»

глаза его загорелись. На лице появилась лукавая улыбка, весь он

как-то поджался. И неожиданно для меня этот маленького роста старый

человек запрыгнул на стол, сел и... превратился в портного. Это было

чудесное перевоплощение. Передо мной на обеденном столе сидел не

великий скульптор и академик, ученик самого Марка Антокольского, а

подслеповатый еврейский портной, каких немало видел я в своих

Бешенковичах.

«А знаете, - сказал он

мне, когда мы с ним пили чай, сидя за столом, на котором он только

что лицедействовал, - то, что я вам сейчас показал, я показывал Льву

Николаевичу Толстому».

И рассказал мне такую

историю:

«Было это в конце 90-х

годов. Илья Репин, с которым мы были дружны, предложил мне поехать к

Толстому. Я знал, что Репин в Ясной Поляне свой человек. Он много

писал и лепил Толстого, и тот высоко ценил его творчество. Как же я

мог отказаться? Мы приехали в Ясную Поляну. Лев Николаевич встретил

нас радостно. Илья Ефимович представил меня ему и рассказал о цели

нашего приезда – сделать скульптурные портреты хозяина. Толстой не

возражал. Даже предложил пойти с ним, как он сказал, «за

первоклассной глиной». Мы взяли лопаты и тачку и пошли за Толстым.

Он привёл нас на участок. Глина там была жирная, мягкая и

коричневого цвета, как шоколад.

Мы с Репиным были

довольны - знали, что с такой глиной работать будет легко. Накопали

глины, привезли домой. Нам соорудили подставки типа станков, мы

сделали деревянные каркасы и стали их прокладывать глиной. Каждый

лепил «своего» Толстого. Как его видел. Кстати, тот репинский бюст в

натуральную величину сейчас находится в экспозиции в музее Ясной

Поляны.

Когда я закончил

прокладку, я вдруг почувствовал большую усталость. Очевидно,

сказались: и дорога, и волнение от встречи со знаменитым писателем,

и напряжение от работы. Увидев, что я едва стою на ногах, Лев

Николаевич показал мне мою комнату, где бы я мог отдохнуть..

Там я лег на кровать и

буквально провалился в сон. Проснулся от ощущения, что кто-то в

комнате есть. Я открыл глаза и в сумраке комнаты разглядел Толстого.

Он виновато сказал: «Илья, извините. Мне, право, неловко, что вас

потревожил. Но вот Илья Ефимович сказал, что вы обладаете искусством

подражания. А я так охоч до изображения людей. Не могли бы вы

что-нибудь показать моим гостям?»

Я говорю: «Лев

Николаевич, это ж детская забава, это студенческие игры наши, и

ничего более. Мне даже как-то стыдно...» Но он сказал: «Илья, ну я

вас прошу». И вышел из комнаты.

Конечно же, я не мог

отказать в просьбе Льву Николаевичу. Я спустился в гостиную. Она

была ярко освещена, горели лампы и свечи. В зале было человек

пятнадцать незнакомых мне людей. Надо сказать, что к Толстому

постоянно приезжали литераторы, ученые, артисты, музыканты... Он

представил меня гостям. Затем, обратился ко мне: «Ну пожалуйста» -

и показал на столик, который кто-то заранее поставил в центре зала.

Лев Николаевич сел совсем близко. Я недовольно посмотрел на Репина.

Он спросил: «Ты, наверно, сердишься на меня?» Я пожал плечами - мол,

что теперь поделаешь.

Охватив присутствующих

взглядом, я легко впрыгнул на стол и вспомнил себя студентом, когда

я изображал разных людей. И вдруг большая и светлая гостиная

сузилась и померкла в моих глазах до темной, грязной каморки

еврейского портного. И я стал им. В моей правой вытянутой руке

пощелкивали ножницы, пальцами левой руки я перебирал воображаемую

ткань на коленях, мои глаза близоруко щурились. Я раскачивался в

такт грустной еврейской мелодии, которую сам и напевал.

Я увидел, как люди

замерли, глядя на меня. В гостиной стояла тишина. Я посмотрел на

Льва Николаевича и увидел, как затряслись его широкие плечи, а из

глаз, больших серых глаз потекли слёзы. Слёзы умиления и добра к

тому образу, который мне удалось создать.

На следующее утро ещё до

завтрака Лев Николаевич предложил мне покататься на лошади. Ему

вывели гнедого коня. Он легко вскочил на него. Затем сверху

протянул мне руку и помог запрыгнуть к нему. И мы поскакали вдвоём

на одном коне по лугам и полям, разрывая пелену утреннего тумана».

То, что рассказал мне

Гинцбург, и что он мне показал, глубоко запало тогда в мою душу. Мне

захотелось написать портного, но я не решался. Я даже боялся

приступить к этой работе. Очевидно, образ не созрел еще до той

степени, когда сам готов был «упасть» на полотно.

Прошли годы, десятки

лет, в которые вместились и четыре фронтовых года, и ранения, и

трудная послевоенная жизнь. В Ленинграде я был уже довольно

популярным скульптором и живописцем. В 1962 году я поехал отдыхать в

Репино в Дом творчества композиторов. Это изумительное место на

Карельском перешейке. Там у меня была комната с небольшой верандой.

Я делал наброски и писал портреты музыкантов, певцов, композиторов.

Кстати, тогда же там находился и Евгений Александрович Мравинский,

с которым я был хорошо знаком. Я писал и его.

И вот как-то в одно из

ранних утр, необыкновенно ясных и свежих, я, достаточно отдохнувший,

освобожденный от городской суеты, вышел на веранду. Там лежали

тюбики с красками, растворители, листы плотного картона. Я взял

лист. Как сейчас помню его размеры -120х90. И прямо на полу, махнув

пару раз кистью, набросал портного. Я писал его не более часа.

Настолько ярко он предстал перед моим внутренним взором. Я видел его

раскачивание, ритм его движения, его худое, почти бестелесное тело с

тонкими руками и тонким корпусом. Это не было натуральным

изображением человека, это была, я бы сказал, конструкция. Эти

колени, на которых он кроит ткань, эта босая нога с огромным ногтем

– всё создавало этому образу особый колорит. Мне говорили, что это

не просто портрет, это своего рода икона. Портной иконографичен. Это

не ремесленник, это - лицедей.

Мне удалось в 1980 году

этот портрет и некоторые другие свои работы привезти на Запад, в

эмиграцию. Затем были выставки. На одной из них, в Роттердаме,

«Портного» вместе с портретом Шостаковича и другими рисунками

приобрёл у меня один известный голландский

коллекционер.

Я выставляю сейчас один

из вариантов той картины. Вот такая история моего «Портного».

Когда Гавриил Давыдович

закончил свой рассказ, я подумал вот о чем. Искусство существует

спокон веку. И столько же остаётся неразгаданной тайна творчества,

тайна вдохновения. Вдумайтесь в это слово – в д о х н о в е н и е.

Что за чудодейственная сила вдыхает в душу Художника образы, мысли,

слова, мелодии, ритмы, заставляющие нас видеть мир глазами Мастера и

биться наши сердца в унисон его сердцебиению? Явление свыше?

Несомненно. И всё же, хорошо, что это остаётся тайной!

|