Анна Северинец

Писатель Анна Северинец написала и издала с помощью фонда Светланы Алексиевич удивительную книгу. Эта книга – о СЧАСТЛИВОМ белорусском поэте.

Писатель Анна Северинец написала и издала с помощью фонда Светланы Алексиевич удивительную книгу. Эта книга – о СЧАСТЛИВОМ белорусском поэте.

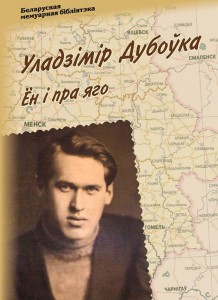

В первом предложении Анна Северинец пишет: «Ты – Пушкин, я перед тобой только Державин», – так сказал молодому Владимиру Дубовке Янка Купала».

В Беларуси поэтов уничтожали уже за то, что они писали на родном языке. А потому ясно, что лучшего должны были убить непременно.

Чтобы узнать историю страны, достаточно полистать список упомянутых в книге авторов: Головач Платон Романович (1903 – 1937); Гарецкий Максим Иванович (1893 – 1938); Дубовка Язеп Николаевич (1910 – 1938); Дудар Алесь (1904 – 1937); Чарот Михась (1896 – 1937)…

Герой книги Анны Северинец поэт Владимир Дубовка в лагерях, тюрьмах и ссылках провел 28 лет, с 1930 по 1958. Но (о, счастливчик!) остался жив.

Этапы (в прямом и переносном смысле) большого пути Владимира Дубовки легко проследить по содержанию книги. Вот они:

Огородники, Мядель, Новая Вильня. 1900- 1918

Москва, Красная Армия, литературный институт имени В.Брюсова. 1918 – 1924.

Москва – Минск. 1924 – 1930.

Бутырская тюрьма, Минская тюрьма. Арест, следствие, этап. 1930 – 1931.

И дальше, вплоть до 1958 года, – тюрьмы, лагеря, ссылки.

Режиссер Отар Иоселиани любит рассказывать такую байку. Как-то лесник привел его на заброшенный, труднопроходимый участок леса. «Смотри, здесь когда-то был бор, росли красивые, высокие сосны и стройные березы. Потом их срубили. Но через годы лес восстановился. А когда срубили второй раз, третье поколение не смогло подняться, лес одичал, все заросло осиной и бузиной. Вот так же и с людьми, если уничтожить два поколения, третье не возродится».

«В голоде и в холоде жизнь его прошла» – пели когда-то про красного командира Щорса. Это же могли бы спеть и о жизне «счастливого» поэта Дубовки. Но песен пока нет. В Гродно стоит памятник Щорсу, хотя тот никогда не бывал в Беларуси. Памятника, да что там памятника, ни одной памятной доски в честь великого поэта Дубовки нет в его стране. Третье поколение?.. Вместо сосен – бузина?

Или всё не так печально, и третье поколение – это как раз мое, поколение брежневских веселых бездельников, пьяниц и циников? А поколение возрождения вот это – четвертое? И книга Анны Северинец – доказательство тому? Хочется верить.

Так вышло, что я был последним, кто видел в Минске Владимира Николаевича Дубовку. Об этом по просьбе Анны написал. Вот эта зарисовка.

Последнее застолье

С Владимиром Николаевичем Дубовкой я познакомился в январе 1976 года.

Был яркий зимний день. Мы с женой и нашей совсем еще крошечной трехмесячной дочерью, с тестем Сергеем Афанасьевичем и тещей Галиной Васильевной Михальчуками и их сыном Сашей недавно переехали из центра Минска на его окраину, в Курасовщину. Кажется, дом еще даже и не отапливался, потому что помню какие-то электрорадиаторы для обогрева.

Дубовка и Михальчук приехали из издательства, где Сергей Афанасьевич дал Владимиру Николаевичу авторские экземпляры его детской книги. Мне кажется, она называлась «Золотые зярнятки».

На фоне щуплого Михальчука Дубовка казался огромным. Да он и был большим. Как Дед Мороз, шумно, с какими-то приговорами, потея и задыхаясь, доставал он из дорожной сумки московские гостинцы. В руке у поэта была палка, на которую он опирался. Не трость, а что-то такое серьезное, основательное, с резной деревянной или костяной ручкой.

Теща с моей женой стали накрывать на стол, а тесть знакомил меня с Дубовкой, говорил какие-то очень славные и добрые о нем слова, и Дубовка еще больше краснел и махал руками.

Память очень ярко рисует картинку того дня сороколетней давности. Солнечный зимний полдень, яркий снег на школьном стадионе за окном, неспешная застольная беседа, центром в которой был красивый человек, похожий на партизана с белой бородой из какой-то хрестоматии. А вот слов не помню. Помню, что мне очень хотелось побольше разузнать о сибирском периоде жизни Дубовки. Набрался ли я смелости? Скорее всего, нет. Да и речь все время шла о том, что скоро(может, летом?) он вновь приедет в Минск, и тогда будет больше времени пообщаться, а не как сейчас – набегу.

Когда Дубовка узнал, что я родом с Кавказа, рассказал, что тоже жил на Кавказе, в Зугдиди. Спросил, бывал ли я в Мингрелии.

Вечером у Дубовки уходил поезд на Москву. Владимир Николаевич долго и шумно прощался, обещал моим теще и тестю передать привет своей жене, Марии Петровне, с которой они были знакомы.

Телефона в доме еще не было, и я сбегал на площадь Казинца на стоянку такси и привез к дому машину. Провожали Дубовку с нашего второго этажа до крыльца всей семьей. И вообще казалось, что это была не встреча с именитым, много повидавшим писателем, а семейный праздник, таким Владимир Николаевич был радушным, доброжелательным, столько тепла было в его словах, в улыбке, во всем, как он вел себя.

Я проводил его на вокзал, занес вещи и помог устроиться в купе.

Однажды, месяца через два, тесть приехал домой расстроенный. Он подошел к столу, за которым я печатал на машинке, и сказал мрачно:

– Можешь отвлечься?

– Могу, – сказал я. – Что случилось?

– Дубоука помёр, идзем на кухню, помянем. Добры быу чалавек. Таких заусёды мала было, а зараз и навогул няма.

Теща накрыла стол, и мы выпили водку, поминая Дубовку. А Сергей Афанасьевич – даром что фронтовик и инвалид войны, – был раним душевно, и вытирал кулаком слезы, когда рассказывал о «Маладняке», о мытарствах Дубовки по тюрьмам и лагерям, о том, как потеряли они с Марией Петровной сына…

И я понял тогда, что если ты чего-то не сделал вовремя, потом не наверстаешь. Я постеснялся расспросить Дубовку и проиграл как журналист.

Зато потом, если я встречал на своем пути такую же яркую личность, как Дубовка, я не ждал больше повода, а сам лез с расспросами.

Значит, можно и так сказать: Владимир Николаевич Дубовка косвенно помог мне в моей журналистской работе. Для меня это очень важно.

Александр Росин

Владимир Дубовка в переводе на русский язык:

Дорогая… любимая… золотая…

Может, слышишь, как мне нелегко?

Или косы твои расплетают

где-то там, далеко-далеко…

Моё сердце дрожит под рукою,

но на сердце я зла не держу.

Днём и ночью не знаю покоя,

а кому я об этом скажу?

Пометавшись меж тьмою и светом,

я глаза закрываю, устав.

Ты безмолвным мелькнёшь силуэтом,

немотой запечатав уста.

Как листва в сентябре хороводит,

мои мысли кружат в пустоте.

Только тени унылые бродят

и угрюмо крадутся вдоль стен.

Ухмыляются слева и справа,

своей злобы ко мне не тая.

Чем мы, милая, им не по нраву,

что пророчат они – «не твоя»?

Золотая… любимая… дорогая…

Пусть сгорю и в аду пропаду,

но одно я доподлинно знаю,

что иду я к тебе и приду.

Перевод с белорусского Кастуся Северинца.