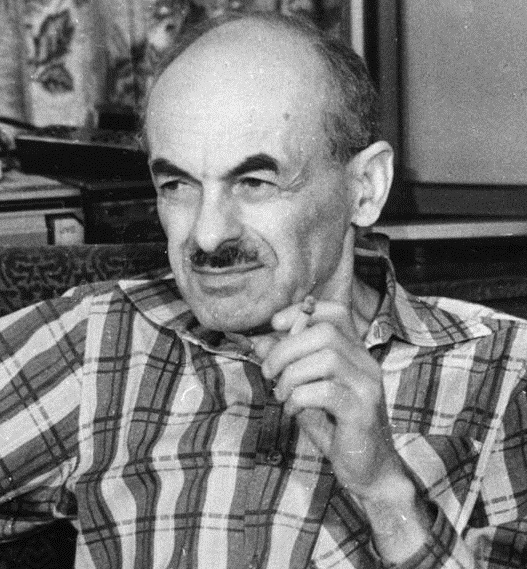

Булат Окуджава

9 мая 1924 – 12 июня 1997

Окуджава ушел и унес с собой огромную тайну. Тайну своего воздействия на наши души.

Окуджава ушел и унес с собой огромную тайну. Тайну своего воздействия на наши души.

А, может, он и сам не знал никакой тайны. А был скромным проводником, назначенным кем-то оттуда, сверху, кто и хотел нашими душами подирижировать…

Может, и скрипки, и барабаны, и трубы, и дирижеры, и оркестрики булатовы – не поэтические образы, а прямая подсказка нам, будущим… «Будущим» – не оговорка, а самоощущение. Окуджаву можно было потрогать, посидеть с ним за столом, подивиться его коллекции пуговиц с миниатюрами, вживую послушать его пение так близко. Что и дыхание слышно – и, ну никак не получался он твоим современником. И не потому, что темы его вечны. Нет, многосмысленность его, казалось бы, простых фраз, догадка, что в простом – закодировано сложное, как в библейских текстах, разное всякий новый раз прочтение, заставляет подозревать, что было, все-таки было ему такое задание… Давно-давно, когда и люди были другие, и говорили иначе и верили друг другу по-другому и плакали из-за других горестей, или из-за ничего… Например, когда слушали такие же песни, какие он принес нам…

И ждется от нас, что мы расшифруем это, рассекретим, что миг еще и поймаем главное… И – знание. Что не поймаем никогда. И оттого – такая печаль, что «умножается многими знаниями».

И расплата ему за мносмысленность – его интервью, где фразы просты, как для букваря, где страх перед пафосом и красивостями – больше пастернаковского… Разве что иногда – словечко из позапрошлого века, когда о мерзавцах века минувшего, вместо и без того невыразительного «ругают», он говорит «бранят».

Слова его песен – остались. Музыка – тоже. Но голос… Но слова, произносимые будто вставленной в рот твердой буквой «о», не дававшей разомкнуться в его московское «а»…

И до сих пор тоскливая ревность на сердце при его записях: это же мне, только мне, разве другие поймут…

И страх, что обидят неправильным слышаньем, неточным толкованием…

И – прозрение, что он, как бредберовский марсианский мальчик, является каждому, кто пережил большую потерю в образе потерянного…

И Арбат его – камуфляж, сказка, обозначившая его начало. А конца, как лунной дорожки, – нет вовсе.

Таня Лоскутова, Фремингэм, Массачуссетс.

Вот музыка та, под которую

мне хочется плакать и петь.

Возьмите себе оратории,

и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники

легко, до скончания дней…

Меня же оставьте с той музыкой:

мы будем беседовать с ней.

Булат Окуджава