Владимир Сорокин

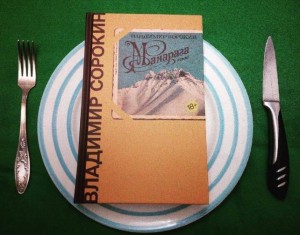

— После мирового апокалипсиса, описанного вами в “Теллурии”, мы видим, что жизнь налаживается: у людей с достатком новое развлечение — гриль на книгах: шашлык на “Идиоте”, стейк на “Чевенгуре”; для эстетов жарят только на Бахтине. Дьявольский хохот — казалось бы, предсказуемая реакция на вашу как всегда изощренную игру. Но почему-то испытываешь при чтении нечто обратное — катарсис. Шутка превратилась в плач по культуре. Большинство ваших книг — о языке, “Метель” — о пространстве. Сейчас вам, кажется, удалось написать книгу про дух культуры, который исходит от сожженных книг.

— После мирового апокалипсиса, описанного вами в “Теллурии”, мы видим, что жизнь налаживается: у людей с достатком новое развлечение — гриль на книгах: шашлык на “Идиоте”, стейк на “Чевенгуре”; для эстетов жарят только на Бахтине. Дьявольский хохот — казалось бы, предсказуемая реакция на вашу как всегда изощренную игру. Но почему-то испытываешь при чтении нечто обратное — катарсис. Шутка превратилась в плач по культуре. Большинство ваших книг — о языке, “Метель” — о пространстве. Сейчас вам, кажется, удалось написать книгу про дух культуры, который исходит от сожженных книг.

— Ну что ж, в таком случае я могу сказать, что жизнь удалась (смеется). Я невольно выполнил то, что, в общем, не планировалось. На самом деле я хотел написать веселую приключенческую книгу. Но это, судя хотя бы по вашей реакции, не получилось… Хотя в этой вещи, по-видимому, заложена неявно и некая авторская грусть. Конечно же это о том, что мир литературы, как шагреневая кожа, стягивается, ссыхается. И становится все более антикварным. Но скажите все-таки, а когда было смешно?..

— Уже на второй странице, где звучит выражение “наша внутренняя кухня”. Это, кстати, не в первый раз: вы каким-то немыслимым образом объединяете литературу и еду. Вспомним вашу Машину из сборника “Пир”, которая превращала слова в блюда… Откуда этот противоестественный союз еды и литературы?

— Начнем с того, что поваренные книги для меня — одно из самых увлекательных чтений. Это романы. Собственно, приготовление пищи, приготовление какого-то сложного блюда — это, в общем, некий сюжет. В самом процессе много литературного. Я, если не пишется…

— …готовите?

— Да, иду на кухню. Или вот здесь, в Берлине, обычно пишу по утрам, а потом выхожу прогуляться. Дохожу, допустим, до огромного универмага Ka De We, поднимаюсь на шестой этаж и просто разглядываю раблезианские развалы продуктов на витринах, наблюдаю за тем, как множество разных людей едят приготовленное тут же. Наблюдение за этим процессом необъяснимым образом меня расслабляет и помогает пополнить запасы энергии. И самому поесть захочется! В общем, я долго могу рассуждать на эту тему, впадая в самоанализ. Но все равно это даст лишь чисто формальный ответ на ваш вопрос. На самом деле рационально этот синтез еды и литературы невозможно объяснить. Как не мог его объяснить и герой “Машины”. Не знаю, почему, но эти стихии тянутся друг к другу, как любовники.

— В России интеллигентская традиция строится на противопоставлении высокого и низкого, роль низкого всегда отводилась процессу еды. Вот у Василия Гроссмана, например, плохие герои любят поесть, подолгу и тщательно пережевывают пищу, все время что-то жуют. А хорошие люди едят торопливо, им все некогда, некогда… Я не знаю, может быть, это бунт против интеллигентской традиции?

— Да, вспомним две главные заповеди интеллигента: относиться с презрением к еде и ни в коем случае не сюсюкать с детьми. А с кем же еще сюсюкать, хочется спросить этих советских индюков, как не с детьми?..

Еда глубоко проникает не только в литературу, но и в литературоведение. Вспомните: есть ведь такие выражения, например, как “вкусная строчка”. “Вкусно написано” или “сочный язык”. Не один редактор это произнес. Ну или в негативном смысле: “несъедобный роман”, “автор приготовил читателям какую-то странную стряпню”. Либо — “безвкусная литературная окрошка”. Ну и, наконец — “непропеченный рассказ”.

— “Роман сырой”.

— Да! “Юноша, поварите его еще”… Литература и еда — два очень близких процесса. Но писателям трудно осознать эту близость.

[divider]

Из интервью Андрея Архангельского,

http://www.kommersant.ru/doc/3235600