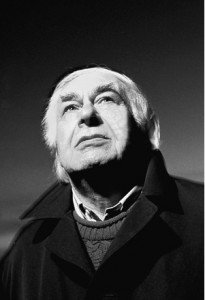

Лев Халиф

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения поэта и писателя Льва Халифа. Мы поздравляем Льва Яковлевича с этой серьезной датой. В ответ на поздравление юбиляр предложил нам опубликовать отрывок из его книги. Что мы и делаем.

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения поэта и писателя Льва Халифа. Мы поздравляем Льва Яковлевича с этой серьезной датой. В ответ на поздравление юбиляр предложил нам опубликовать отрывок из его книги. Что мы и делаем.

отрывки из книги “ЦДЛ”

Однажды в Москве на улице Герцена я увидел малыша, перебегающего дорогу в ЦЭ ДЭ ЭЛ.

Ещё секунда и …Я бросился и выхватил его буквально из-под самых визжащих колёс. Я хотел было отшлёпать мальчишку. Но он обернулся ко мне, разжал свои тысячелетние морщины и прохрипел: “Ты что, спятил?” Это был детский писатель Коринец.

И вдруг я понял, спасибо случаю:

—ЦДЛ—

—ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИЛИПУТОВ!

Три карлика в дверях. Как на засекреченном заводе.

Мини диктатура. Мини администрация! Уполномоченная принюхиваться к входящим писателям.

Кто её уполномочил? Долг?

Правления… Правления… Правления… Неисчислимые правления… Даже в клубе—иерархия вышибал. Из числа писателей, забывших своё святое назначение—писать. Пусть без святости. Хоть как-нибудь.

Но какое там писать! Все хотят—управлять. Даже неуправляемым подтекстом. Который нет-нет, да проскользнёт кое у кого.

Грызня у штурвала. Столпотворение. Подпиленное чувство когтя. Локоть, толкающий под ребро.

Мир да совет…

Нет мира под фикусами ЦДЛ.

Есть совет.

Да что он посоветует?!

Есть товарищеский суд.

Да какие они товарищи?!

Неимущие. Ни таланта и ни отчества. Ничего, кроме почерка. И то корявого и ученического. Затерянный в толпе подобных, незаменимый для анонимок и доносов—им они пытаются писать оригинально!

Все хотят быть писателями.

Врачи в писательской поликлинике, и те перестали лечить—пишут.

Администраторы имитируют задумчивость—пишут.

Первый карлик ЦДЛ, кажется, родственник известного булочника Филлипова, который спекся в 1917 году. Помнит анекдоты про артистов—принят в Союз писателей. Анекдот!

Заготовители картошки, маршалы и генералы, малооплачиваемые инструкторы райкультуры и всяческие начальники, массовики и затейники, культтрегеры и осведомители… Вся большая и малая номенклатура, вспоминальщики и вспоминалыщицы, смутные веды и —явные ведьмы—все кому не лень, кто хоть как-то умеет держать в руках и подслюнивать карандаш… Все прут в писатели. Даже убежавший директор мебельного магазина, и гот на Западе стал обозревателем специалистом по советской литературе.

Сановник идет в литературу со свитой. Приближенные разбредаются по жанрам.

При всем кажущемся вавилонстве и неразберихе—здесь, тем не менее, четкий порядок. Как в казарме—субординация и чинопочитание. Попробуй здесь остаться самим собой!

В музыке надо иметь слух и знать ноты.

В футболе—ноги.

В живописи—глаз и набитую плакатами руку.

Владычица дум— ЛИТЕРАТУРА. Пара слов, сказанных исподтишка и миллиарды во всеуслышанье. Ты, всего-навсего,—ДОЛЖНОСТЬ, призрачность, дающая реальность жить безбедно. Всем, кроме родившихся поэтами.

Без единой капли риска. Без права удивить и, тем более, повести за собой.

Творчество без горения. Унылая самодеятельность.

Децибелы сотрясают воздух. И оседают на книжных прилавках, сквозящих стеклом магазинов-гигантов. Прогибая их многотонным пустословием.

И это Литература, бывшая когда-то Полем боли?

Энциклопедия человеческих страданий? Хрестоматия духовности? Крик и клич человеческой души?

Подземные и мутные потоки, спеленутые телефонным кабелем. Земля дрожит от никчемных разговоров… Ее пучит от засыпанных траншей.

Литературная канализация!

Подземные и мутные потоки телефонных словоизвержений… И летящая поверху паутинка насущного телеграфа… Вот твоя сегодняшняя эмблемa—не госпожа Литература!

Глашатай литколлективизма—Маяковский сторонился давать свои стихи в альманахи. Ревниво пеленал свои железобетоны в мягкие переплеты отдельных изданий.

Великан боялся затеряться среди лилипутов. Не мудрено!

А тут царит—Мисс Совпис. Хоропись!

Со времен Маяковского этот муравейник увеличился в тысячи раз.

Ныне Литература —шапка по кругу—кто чем богат. ” С миру по нитке”—кому-то рубаха! Одна на всех! Ситцевая, посконная или дерюжная,—лишь бы красная! И Боже тебя упаси—быть богаче других!

Диапазон восприимчивости писателя здесь вполне ограничивается насморком, схваченным в народе. Искра Божья? Да мы—атеисты!

Вознесенье— куда?

Раболепье—зачем?

Гнуть талант свой—с какой это стати?

А вот и мы— союза писателей член,

“С чего изволите?” к красной дате.

Но его не сразу пропустят. Это в писатели попасть легче, чем в писательский дом.

Где страх пересиливает талант—дар уникальный, чудо, которое не советская власть дарует.

Бог ты мой, сколько же самоцветов здесь в блевотные лужи втоптано?

Сколько их сломленных и по сей день здесь гуляет?!

Карлики в дверях…

Стоит вместо бюста Шекспира—не краснеющий густо Шапиро. Посмотришь на него и воочию увидишь истоки антисемитизма. В лагере про таких говорили: “Композитор—оперу пишет”… Оперуполномоченному. Хлопотун!

Третий юркий—Бродский. Это он однажды не пустил пенсионера Микояна, еще не написавшего мемуары. Еле оттащили. Ну, а сошек помельче, вроде всяких там Катаевых, он вообще без предъявления писбилета… не пущает. Взглядом дырявя как компостером, долбит одно и то же:

—Член дома? Член дома? Член дома?..

—Нет, с собой.

ЦДЛ. Здесь вшибают в литературу и вышибают из нее. Здесь хоронят пышно. И заживо. Здесь шибает в нос сивухой и ухарством.

Попарно, взявшись за руки, по зеркальному паркету идут соавторы. И одиночки.

Скользко!

Идут, держась за одну фамилию—однофамильцы.

Сколько их!…

Вот кто-то встал. Затих. Творит. Обмахивается ушами. Мозг его прокрустово ложе, где он мысленно сечёт неумещающиеся головы сотоварищей повыше себя. Красные уголки его его губ вздрагивают, и слюни густо текут по безмедальному лацкану его поношенного пиджака.

Скольких из нас он уже гильотинировал? А этот—далеко не мечтатель. В своё время он поставил к стенке не одного нынешнего классика.

Лилипуты истребляли великанов.

37. Роковая цифра. Тройка—заколдована, семёрка—священна (троица, семисвечник, семь)..

37. В этом возрасте, как правило, уходят из жизни настоящие поэты.

1837 год. Погибает 37-летний Пушкин.

Сотню лет спустя тоже хватало трагедий!

ЦДЛ. Бывал ли здесь Осип Мандельштам? Или не успел?

В 37—за декаданс— этапом в Магадан-с…

Какой уж тут поэту выжить шанс?

Велемир Хлебников: “Мне 37. Люди моей задачи в этом возрасте умирают”. Хлеб русской поэзии… Сколько последышей,—его поели!… Кроша об своё беззубье.

ЦДЛ. Здесь Алымову понравилась песня “По долинам и по взгорьям”. Вскоре автор её—дальневосточный поэт—был оклеветан и расстрелян.

ЦДЛ. Здесь Павел Васильев надевал яичницу на голову Сергея Васильева и спрашивал: “Ну почему твои лучшие стихи принимают за мои… худшие?” И, покончив с глазуньей, хватал за бороду почтенного старца. Увлекая его за собой и крича:

—В белом венчике из роз

Впереди Абрам Эфрос!

Кто-то напишет в НКВД, что поэт стрелял в портрет Сталина. Вождь расссердится и прикажет расстрелять. Взаимно.

ЦДЛ. Кто-то кропает донос на Бориса Корнилова. Киршону легче, он уже в пути. Уже отдрожал. Уже схвачен. Отволновался и Пильняк. В отличие от Киршона, конечно же, схваченный не за бездарность.

Давид Бергельсон, гуманнейший Перец Маркиш, беззащитный Лев Квитко… Короли Лиры, по крови Михоэлсы… Им ещё жить да жить! Им ещё надо побороться с фашизмом. Пережить его. И лишь потом принять пытки и пулю. Вместе со всем антифашистским комитетом. Так и не поняв—за что же их убили свои!

Мёртвые остаются молодыми.

Благообразными, седыми, улыбчивыми ходят палачи.

Недавно умерший Смеляков, не смело помнивший друзей, так и не дождался времени рассказать правду. Уж он-то знал, кто кого ставил к стенке.

Не стало и последнего из “космополитов”—Федора Марковича Левина.

Литераторы,—

куда концы запрятали?

Есть в ЦДЛ стена-мемориал погибших на войне с фашизмом писателей. Но нет на ней имён тех, кто пал от рук собственных палачей, у которых фашистам—учиться и учиться!

Что-что, а редактировать свои летописи наши Пимены умеют!

История, что пластилин—знай лепи “по высочайшему повелению”.

Екклезиаст и Песнь песней, Откровения Моисея и Матфея… в общем, весь текст Ветхого Завета, который по праву принадлежит народу избранному, однажды перевели на другие языки. Этот день евреи считают чёрным днём своей религии. Исконно иудейское распространилось по всей земле.

Иероним, переведший Завет на латынь—стал святым. Я не оспариваю святости его подвига, но меня больше потрясает легенда о 70-ти толковниках, которые переводили Ветхий Завет на греческий. Они сидели в своей башне, не сообщаясь—каждый в своей келье. Сидели до тех пор, пока 70 текстов не совпали слово в слово.

Так бы писали нашу Историю!

Книга Деяний—и та не закончена. Ещё многое предстоит сделать человечеству. Но если даже Книга Деяний ещё творится, то Книга нашей новейшей Истории—и не начата. И если её напишут, то только не дома.

Историю нашу такой, какая она есть, нам не видать, как своих ушей. Официоз не допустит.

Неприглядную, подчас страшную—её скрупулёзно создают те, которым казалось бы не до нас. Историю России фиксируют не в России. Летописцы её—кто угодно, но только не мы. И не потому, что кому-то за нашими пределами больше всех надо. Просто должен восполняться пробел в Мировой Круговерти. Для полноты картины Жития человеческого мы—не последнее звено. Затянувшаяся пауза череду эпох не волнует.

Полстолетия—миг в мироздании, а для нас целая жизнь!

Потомки—они любопытны. Да и Время не терпит загадочных пустот и провалов. Забывчивые поколения здесь в счет не идут.

Когда-нибудь на досуге будут читать захватывающий детектив нашей Эпохи. К тому времени уже схваченной с поличным. И обрамленной в траурную рамку.

И, возможно, будут смеяться, как мы когда-то смеялись над Дон-Кихотом. И лучшему из нас Чего-то и Как-то Написавших—присудят (посмертно, разумеется) премию —”За самый поэтический текст на самую страшную тему”.

Не надо нагибаться над тем, что легко поднимается… на смех.

Надо писать, видимо, очень серьезно. И тогда будет по-настоящему смешно. По-крайней мере будет смех не всухую.

Плакал Сервантес, когда писал своего Идальго. Рыцарь Печального Образа… жизни! Хохочет человечество, его читая. Хохочет до слез. Хотя после ветряных мельниц случались трагедии и похлеще.

Письменный стол—колени, пододвинувшие чистый лист. Краеугольный камень, полирующий кровь. Обозримое поле… Всю жизнь идти—не перейти!

Стол письменный, операционный. Борьба за Человека.

Творчество—это прежде всего надсадная битва за Индивидуальность в стаде. Соавторство с Природой в наитруднейшем деле Вставания с четверенек.

Непохожесть и только она должна стоять во главе угла… каждого письменного стола. Каждого, поставленного, как трибуна. Каждого, вросшего, как плотина, против привычной инерции.

С высоты положено говорить неслыханно. Нагорная проповедь еще до ракет поднимала людей в небо.

Чудо—абстрактное слово. Но сопричастие с таинством возникновения его читатель должен ощутить в полной мере. Иначе какой смысл во всех наших Писаниях и Сказаниях?!

Сказать читателю нечто ему известное—это заведомо обречь себя на запанибратские с ним отношения. А это ни к чему.

Творец не ждет” спасибо” за то, что он такой вырос. “Спасибо”—это ещё не взаимопонимание. Творца укоряют в излишнем самолюбии. Но себя он любит, как рабочий свой станок. Да и потом, если он любит себя, значит он любит и себе подобных. Хотя они и не такие отрешенные, как он. Хотя они и живут в параметрах достижимых своих потолков. И в отличие от него куда более счастливы.

Пьем, пьем и по миру некогда сходить. Не с кружкой для монет, а с душой для впечатлений… А отчего пьем? Текучка заедает,—жалуется наш брат.—А отчего заедает?—Однодневки кропаем, талант размениваем, на хлеб с маслом норовим заработать… Да на чаевые нашему швейцару. Приезжаю как-то к приятелю, смотрю – рядом с его хоромами дачка—пальчики оближешь! Пригляделся поближе, смотрю—стоит швейцар наш цэдээловский. Откуда, говорю, у тебя, дружок, такая дача? Да на ваши чаевые, отвечает. На ваши гонорарные… Вы люди с гонором, а я человек простой—мне бы чего-нибудь попроще. А сам такую модернягу отгрохал, что закачаешься!

Нет, хватит вычесывать череп, выгребать золотишко. Пора написать навсегдашечку! Пора словить кейф!.. Пора, брат, пора!…”

Ну, уж кукиш по локоть!—Не воскреснут бунтари, попросившие пощады.

” Хлеба и зрелищ!”…

Но сначала хлеба. Потому что именно из-за хлеба возникают невиданные зрелища.

ЯЗЫК НЕ СТРЕЛКА—ЕГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВЕСТИ

—Очень густо пишите,—говорит Яков Моисеевич Гуль—Седовласых,—неэкономно, тут же на пять книг,—глянул он на газетную полосу, где я уже бросался в глаза,—понимаете, на пять потрясающих книг!… И выписал чек на 25 долларов—по пятерке за книгу.

Это там Анна Каренина нашей литературы ложилась под локомотив “Феликс Эдмундович Дзержинский”. Это там она Павликом Морозовым доносила на своих родителей, а также Сашей Матросовым кидалась на амбразуру дота, прикрывая своим худым телом её и давая тем самым остальным подняться. Это там настоящее честное слово стоит тюрьмы, лишений, голода-холода и прочих героических неудобств. И как говорил Назым Хикмет—”3а первую книгу, мой брат, ты должен получить по меньшей мере пару пятилеток нашей советско-турецкой тюрьмы. Иначе и быть не должно…” И очень огорчился, когда меня ещё не посадили, но всё же надеялся, что наступит признание и посадят. Очень в меня верил Назым, да и мне не хотелось его огорчать. И тем более кивать на цензуру, не дававшую выразиться до конца, так и берегущую тебя от кабы чего (в свет) не вышло, и вечно боящуюся твоим соавтором стать, если всего целиком пропустит и чего доброго, в одну каталажку с тобой пойдет. Ничего, Назым, ещё не вечер!— говорил я своему наставнику и другу, а также старшему брату, напутствовавшему меня в мой тернистый путь, да и самому умевшему посидеть в неволе не раз и не два. К тому же приговоренному к смерти за вечно живое слово, когда за стихи сажают по горло в трюм с нечистотами, а потом для контраста, в султанский дворец и чуть ли не золотом осыпают и через пару часов снова-здорово в дерьмо. Представляю, что бы сказал мой крёстный, увидев здесь гонорар мой вшивый. Он бы сказал:

—Посмотри, брат мой, какую дохлую мышь родила эта гора, на которую мы с такой надеждой глядели. Ну, кто бы мог подумать, что Запад такой крохобор…

И я опять должен был бы сказать:

—Ещё не вечер, Назым, это, видимо, ещё не Запад, а всё ещё Россия, эдаким землячеством без земли. Россия без России, но пахнет так будто её и не уносили от меня так реактивно и молниеносно в панике, что я вдруг раздумаю и с самолета сойду. Слишком долго я, видимо, упирался взойти на ковер в самолет.

—Россия и на свободе!—конечно бы, удивился Назым.

—Да видел бы ты эту “Свободу”, приютившую эту Россию—сказал я,— её куда смелее глушат, чем она вещают. Так вещает, будто её и впрямь стращают, а может уже за глотку взяли, если хрипит…

—Не может быть,—говорит Назым.

— Век бы мне свободы не видать!—(так клянуться в лагерях блатные и обязательно коготь свой при этом куснут)—старый лагерный волк, хоть и турецкий, он превосходно это поймёт.

—И кто ж там последний, чтоб в очередь встать?

—Да первые все,—говорю,— гей славяне! Жёны работают, а мужья спасают Россию.

—Бок о бок с теми, кто её проморгал?—конечно же, поинтересуется мой покойный наставник и друг.

—Не только. И с теми, кто её обожал, но сбежал и ещё сбегать продолжает, но шепот свой псевдонимом подписывает. “И где ж твоё право решающего голоска?” “А он засекречен”—быстро-быстро он мне отбормочет и дальше спасать побежит.

—Ну, а “Грани” тёти Мани? Этот журнал расовый мадам Тарасовой?—безусловно спросит Назым.

—Так это ж один хрен (точнее орган) с “Посевом”. А как извести дома не сев, не ходят в “Посев”. Мы, видишь ли, им интересны покуда сидим. “Давайте наоборот —я им предлагаю,— вы садитесь, а мы постоим и повосторгаемся вашим мужеством, если вы его вдруг обнаружите”…

—Посев, поссав, досааф, короче— что посеешь, то пожнёшь,—видимо, – уже сокрушается он. – Ну, а этот, как его—толстый?

—Журнал?

—Нет, редактор, вот чёрт—вылетел из головы. А, впрочем, не важно. Есть же ещё “Время и мы”…

—Да мы-то ничего, а вот время— так себе,—говорю,—непонятно на кого работает. Да и потом, если меня не печатал Чак—кагебешник, то почему меня должен печатать его подручный? Кстати, как сказал мой друг Бах,—”С немного оттянутым “Я” он выглядит куда правдивее –“ВРЁМ Я И МЫ”.

—А “Континент”, этот “Новый Мир” парижский?

—Ну, там-то я тиснут, не взирая на очень строгий отбор. Но мне этого мало. Ты же знаешь что я межконтинентальный.

—Как ракета,—подтвердит Назым ,—Есть ещё , правда,”22″,”37″,”64″, “ВСРХД”, “Вехи”, “Смехи”, “Эхи”, “Охи”, “Ахи”. Или этот третьесортный и коротковолновый, чей редактор, как паровоз—только успевай подставлять рельсы… И перо сзади, чтоб с этих самых рельс не падал. Да что говорить—журналы ныне растут, как грибы в русском лесу. За ним выглядывает что-то ещё и ещё… Можно подумать вся русская литература сбежала и ей негде печататься, а Запад спешно изучает великий русский язык, который ему, как китайский. Но, ничего, дай Бог осилит. Куда ж ему деться, коль столько талантов пригрел. В глазах темно— сколько просоветско-антисоветских изданий. Пальцев не хватит считать, а писать когда?

—Видимо, изгнанье, оно, брат, везде изгнанье,—посетует сам первостатейный изгнанник,— и выход один—всемирным писателем становиться и выйти сразу на всех языках.

А что, над этим стоит подумать,— соглашаюсь я,—главное, чтоб книга на иностранный язык попала, а уж на зуб отечественный всегда попадет. А сам думаю—язык не стрелка—его нельзя перевести. Но это не значит что я под откос собрался.

А может, это не Запад, ведь компаса не было под рукой.

[divider]

Лев Халиф

Нью-Йорк